「2.食品ロスと環境問題」のメニューは、以下の通りです。関心のあるところ、気になる記事からご覧ください。

2.1 食品ロスが出ることで、何が問題なの?

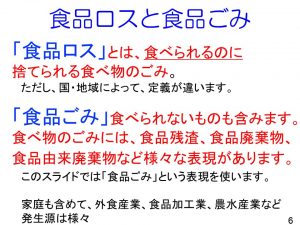

2.2 食べ物と環境問題のつながり

2.3 ごみの処理費もばかにならない

2.4 家庭ごみ中の食品ごみをもっと深くみると

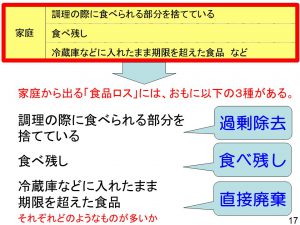

2.1 食品ロスが出ることで、何が問題なの?

資源・労力・エネルギーの無駄があげられます。

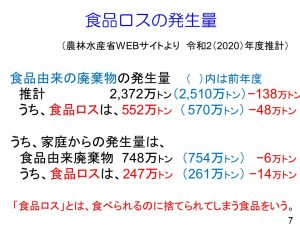

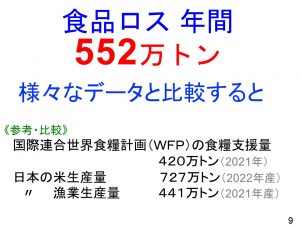

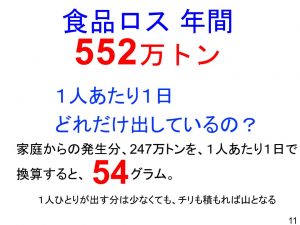

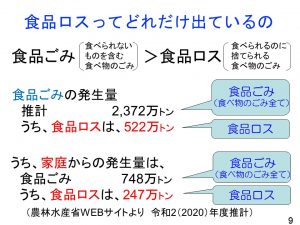

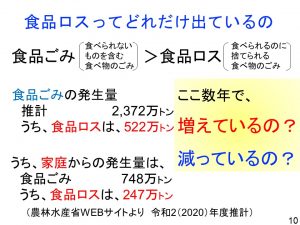

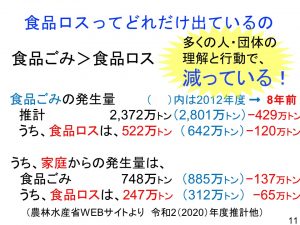

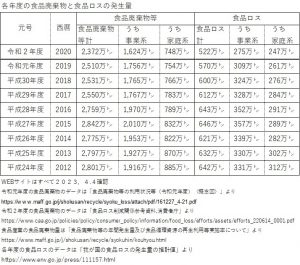

食品ロスの発生量は、「1.2食品ロスってどれだけ出ているの」で紹介している通り、令和2(2020)年度推計で522万トンになります。このうち、家庭からの発生量は、284万トンと推計されています※。

ただ、廃棄量を示す数字だけ魅せられても、なかなか実感できません。量の多さを実感してもらうのに、どのような例え方があるか、次のカテゴリー「3.食品ロスを身近に感じる伝え方」で幾つかの例を紹介しています。

ごみの処理費もばかになりません。食品ロス分の処理費だけではありませんが、家庭ごみなど、市町村が扱う一般ごみ全体の処理費用を、この後の「2.3ごみの処理費もばかにならない」で紹介しています。

また、食べ物を作るのに多くの資源やエネルギーも必要です。特に日本の場合、食料自給率が低く、かつ遠くの国・地域から多くの食料を輸入しています。食べ物ごみと資源やエネルギーとの関係については「4. どんな食べ物を捨てているか」で紹介しています。

日本のように大量の食料を輸入している国にとって、食品ロスを含む大量の食品ごみを出すことは、地球規模での資源配分の不公平さといった問題も生み出します。どのような影響があるか、「5.世界視野で食品ロスをみると」で紹介しています。

さらには、災害や気候変動、国際紛争、世界的な感染症の流行などもあり、今後も安定的な食料生産や輸入が続けられるという保証はありません。食料安全保障という観点からも、食べられるのに捨てている食品ロスをいつまでも出し続けることはできません。

※農林水産省WEBサイトより 令和2(2020)年度推計

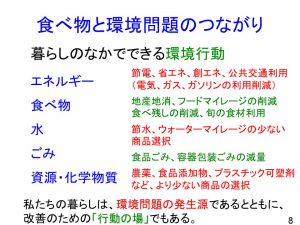

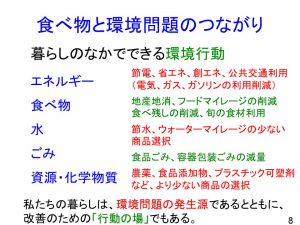

2.2 食べ物と環境問題のつながり

食べ物と環境問題とのつながりについてみることにしましょう。

多くの資源やエネルギーを使って成り立っている私たちの暮らしは、食べ物に限らず、様々な面で世界の環境問題とつながりがあります。

一方、私たちが暮らしの場でできる環境行動は多くあります。私たちは、世界で発生している様々な環境問題を改善していく力になることもできます。

様々な環境問題は、それぞれが全く独立したものではなく、深い関係があります。「食べ物」を中心に据えて他の問題との関係を見ると、どの問題とも深く関わっていることがわかります。中心を「エネルギー」や「ごみ」に入れ替えても同じです。

食品ロスの削減に限らず、どの時期に、どのような食べ物を、どのように選択するか、日常できる行動の中で、環境改善の行動ができるわけです。

エネルギーを中心に据えても…

中心をごみに入れ替えても…

2.3 ごみの処理費もばかにならない

食品ロス分だけの処理費ではありませんが、家庭ごみなど、市町村が扱う一般ごみ全体の処理費用は、日本全体で年間どれぐらいになるでしょうか。

三択で答えをお示ししますので考えてみてください。

1. 約5,000憶円 2. 約1兆円 3. 約2兆円

(3枚後ろのスライドに答えを載せていますが、それを見ずに、まず考えてください)。

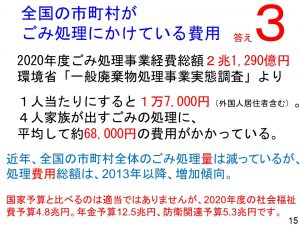

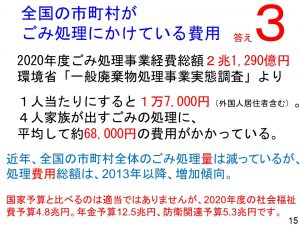

答えは3番の約2兆円です。1人当たり費用にすると約1万7,000円。4人家族であれば年間約6万8,000円のごみ処理費を負担している計算になります※。

国家予算と比べるのは適当ではありませんが、2020年度の社会福祉予算が約4.8兆円。防衛関連予算が約5兆円。これらは国民の関心が高い予算項目ですが、その4割前後をごみ処理に使っているわけです。いかに大きな金額かおわかりいただけると思います。

(家庭ごみの約40%が食品ごみ(湿重量比)です。ただし、ごみ処理費の40%が食品ごみの処理費用というわけではありません。近年、全国の市町村全体のごみ処理量は減っていますが、処理費用の総額は、2013年以降、増加傾向にあります。2012年度の1兆7,885億円と比べて7年で19%増えています)

※環境省「一般廃棄物処理事業実態調査」より。データは2020年度(2022年3月29日公開)

https://www.env.go.jp/recycle/waste_tech/ippan/r2/data/env_press.pdf 2023.4.4確認

2.4 家庭ごみ中の食品ごみをもっと深くみると(京都市の例から)

「2.3ごみの処理費もばかにならない」でも紹介しましたが、、市町村が市民(住民)から収集しているごみのうち、約40%は食品ごみ(厨芥ごみ)です。そのうち、3分の2が「水」であることに注目してください。「水キリ」だけでも、ずい分と「ごみ」を減らすことができます。

続きを読む