ここでは、膨大な食品ロスの発生量をどのように実感してもらうことができるか、身近に感じる伝え方の例をいくつか紹介しています。関心のあるところ、気になる記事からご覧ください。(各スライドはクリックしてもらうと拡大します。)

3.1 食品ロスの発生量

3.2 食品ロスの量をどのように実感してもらうか

・552万トンを食料に関わるさまざまな数字や過去のデータと比べると

3.3 ロスした食品のエネルギーで何ができる

・人が歩くエネルギーと比べたら

・自転車をこぐエネルギーと比べたら

・自動車を走らせたら

・家電製品を動かすと

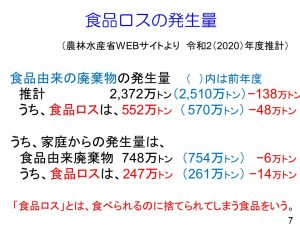

3.1 食品ロスの発生量

あらためておさらいです。1.食品ロスの基礎知識で紹介したように、「食品ロス」とは、食べられるのに捨てられてしまう食品のこと。食品ロスの年間発生量は、2020年度の推計で522万トン。うち家庭からの発生量は247万トンになります。

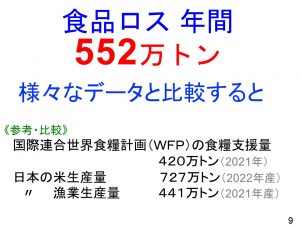

3.2 食品ロスの量をどのように実感してもらうか

「食品ロスの発生量552万トン」と言われても、それがどれぼど大きな量なのか、なかなか実感できません。まずは、食料に関わるさまざまな数字や過去のデータと比べてみましょう。

最初に取り上げるのは、国際連合世界食糧計画(WFP)の食糧支援量です。2018年実績で420万トンですから、世界で行われている食糧支援量より、はるかに多い食品ロスを日本1国で出しているわけです。

次の例は、日本の米生産量。2022年産の米が727万トン。ほぼそれに匹敵する量です。2021年産の漁業生産量(441万トン)も記しています。とてつもなく多くの食品ロスを出していることがわかります。

データの根拠は以下の通りです。

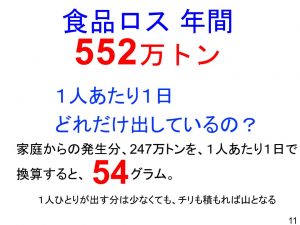

食品ロスを、1人あたり1日どれだけ出しているでしょうか。家庭からの発生分、247万トンを1人あたり1日に換算すると、61グラムです。1人ひとりが出す量は少なくても、チリも積もれば大きな山になります。逆に考えると「これぐらいの量なら、十分減らすことができるんじゃないか」とも思えます。

ここ数年の発生量を見ると、2020年度の522万トンは最も少ない量です。ただし、まだまだ多くの食品ロスが発生しています。